Hier, les Canadiens sont allés aux urnes pour élire les membres du 43e parlement du Canada. La course a été serrée et marquée par une forte incertitude. Le résultat, soit un gouvernement libéral minoritaire, témoigne d’une polarisation de l’électorat qui, devenu insatisfait de la mainmise des libéraux sur le pouvoir, ont affaibli leur pouvoir.

Voici un sommaire des résultats :

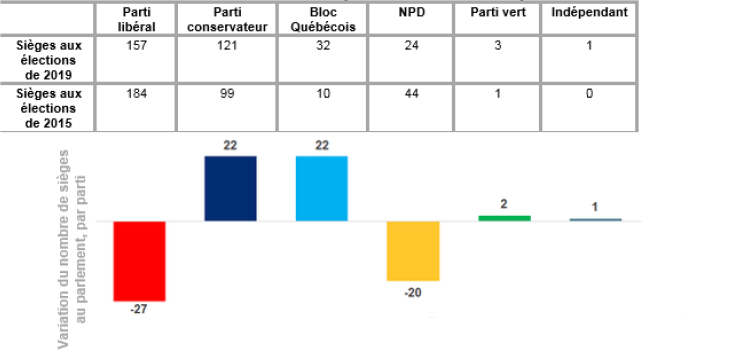

Le Canada aux urnes : comparaison des parlements

RBC GMA, CBC. Au 22 octobre 2019.

- Libéraux : Ils ont repris 157 sièges sur 338 à la Chambre des communes, ce qui constitue une perte nette de 27 sièges et un résultat inférieur aux 170 députés requis pour obtenir une majorité. Ils ont recueilli 33,0 % des voix, comparativement à un appui de 39,5 % en 2015.

- Conservateurs : Ils ont remporté 121 sièges, leurs gains se faisant principalement au détriment du Parti libéral.

- Bloc Québécois : Il a aussi monté en flèche, le parti ayant obtenu 32 sièges et regagné le statut de parti reconnu. Une grande partie de ces gains se sont faits au détriment du NPD.

- NPD : Il a remporté 24 sièges, ce qui représente un net recul par rapport à 44 en 2015.

Un gouvernement minoritaire était de loin le résultat le plus probable. Toutefois, il incombera maintenant aux libéraux de former un gouvernement en mesure d’obtenir et de conserver la confiance du parlement.

Il convient de souligner que le paysage politique provincial est aussi extrêmement différent de ce qu’il était lors des élections en 2015. À ce moment-là, sept des dix provinces avaient un gouvernement majoritaire formé par les libéraux. Depuis, des gouvernements provinciaux conservateurs ont commencé à s’installer ici et là, et il arrive de plus en plus souvent que les gouvernements soient minoritaires. Cette tendance a été confirmée par le partage des suffrages exprimés dans ces élections, lequel laisse comprendre que les libéraux ont perdu une partie de leurs appuis dans la plupart des provinces.

Formation d’un gouvernement minoritaire

Même s’ils sont fragiles, les gouvernements minoritaires ne sont pas rares au Canada. En effet, dix des 23 derniers scrutins ont débouché sur un gouvernement minoritaire qui, en moyenne, est resté en place pendant environ deux ans avant d’être renversé lors d’un vote de confiance. Cela dit, ce résultat soulève tout de même des questions.

Qu’est-ce qu’un gouvernement libéral minoritaire pourra accomplir pendant son mandat ? Le parti réussira-t-il à former une coalition officielle ? Sinon, acceptera-t-il de travailler avec d’autres partis dans le cadre d’un accord de confiance et d’appui ?

L’exercice du pouvoir par un gouvernement minoritaire peut prendre différentes formes, notamment les suivantes :

- une coalition de deux ou plusieurs partis qui forment ensemble un gouvernement. Dans ce cas, tous les partis compris dans la coalition occupent généralement des postes au sein du cabinet fédéral.

- un accord de confiance et d’appui, selon lequel un seul parti forme le gouvernement après être parvenu à obtenir l’appui des autres partis, au cas par cas.

Pour rester au pouvoir, le parti qui forme le gouvernement doit néanmoins conserver la confiance ou l’appui de la majorité des députés à la Chambre des communes. En règle générale, le gouvernement est maintenu jusqu’à ce que cet appui soit mis à l’épreuve, notamment au moment d’un projet de budget ou d’un vote de confiance.

|

Pour l’instant, l’arrangement le plus probable est une forme d’accord avec le NPD. Aucune coalition ou entente officielle n’est toutefois nécessaire avant le dépôt d’une motion de censure ou d’un projet de loi budgétaire. Peu importe comment le gouvernement finira par réussir à fonctionner, un virage à gauche de la politique aura vraisemblablement lieu dans un avenir prévisible.

Puisque le Parti libéral a obtenu un second mandat sans majorité, nous sommes d’avis que plusieurs priorités pourraient retenir l’attention :

- Énergie : Le secteur de l’énergie représentera vraisemblablement une source de tension, puisque les libéraux se sont engagés à poursuivre le développement du projet de pipelines Trans Mountain. Le NDP et le Parti vert s’y opposent fermement, mais le soutien des conservateurs ou du Bloc Québécois pourrait permettre la poursuite du projet. Il est possible que l’approbation de tous les projets soit mise en veille.

- Dépenses publiques : Les libéraux et le NDP ont fait campagne en s’appuyant sur des plateformes qui prônaient des programmes de dépenses gouvernementales continues et des budgets déficitaires, quoiqu’à un rythme décroissant. Traditionnellement, les gouvernements minoritaires recourent à plus de largesses budgétaires, puisqu’ils cherchent à respecter les objectifs de dépenses des différents partis. Bien souvent, ils ne sont pas au pouvoir suffisamment longtemps pour voir aux répercussions à long terme du déficit et du niveau d’endettement en général.

- Logement : Durant la campagne, tous les partis ont promis d’améliorer l’accessibilité au marché du logement et certaines mesures seront probablement mises en place. Nous pourrions également observer l’adoption d’un impôt annuel sur la spéculation immobilière des non-résidents, ainsi que des lois visant à prévenir le blanchiment d’argent au Canada.

- Télécommunications : Le secteur des télécommunications pourrait également faire l’objet d’un contrôle plus étroit. Les libéraux et le NPD ont promis de réduire les frais de téléphonie cellulaire et de services Internet pendant la campagne électorale. Les deux partis pourraient s’entendre sur la manière d’atteindre ces objectifs.

- Environnement : Le programme environnemental pourrait recevoir un coup de pouce important du gouvernement minoritaire advenant une impasse politique. En effet, les libéraux ont abordé les émissions de gaz à effet de serre et souhaitent réduire l’écart entre les émissions prévues et ciblées et parvenir à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Ces cibles pourraient être adoptées plus rapidement durant ce mandat minoritaire et la taxe sur le carbone pourrait continuer d’augmenter.

- Puisque ce gouvernement est plus susceptible de pencher vers la gauche, un système de santé et un régime de soins dentaires nationaux pourraient faire l’objet de discussions. Les dépenses en éducation pourraient également être mises de l’avant.

Les marchés financiers ont peu réagi aux résultats, le huard étant resté essentiellement stationnaire. La formation d’un gouvernement minoritaire crée une plus grande incertitude potentielle.

Toutefois, le Canada a l’habitude des parlements minoritaires, qui ont constitué le résultat de 43 % de toutes les élections tenues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Habituellement, les taux ne suivent pas une trajectoire définie pendant ou après des élections. L’évolution du dollar canadien est habituellement dictée par le prix du pétrole plutôt que par les tendances politiques.

Dans un contexte de gouvernement libéral minoritaire, nous pouvons nous attendre à une hausse du déficit et possiblement à une augmentation des émissions d’obligations du gouvernement du Canada à des fins de financement net. Cela n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car l’offre d’obligations sur le marché canadien semble insuffisante par rapport à la demande. Ces résultats pourraient aussi se révéler légèrement défavorables aux marchés boursiers, surtout dans le secteur de l’énergie, où l’incertitude entourant l’augmentation de la capacité des pipelines risque de miner la confiance.

D’un point de vue économique, les élections entraînent rarement une déviation de la trajectoire actuelle, d’autant plus que dans ce cas-ci, aucun des partis n’a fait campagne en privilégiant une position ferme à l’égard du déficit ou en prévoyant un changement radical. Si le projet d’expansion de Trans Mountain devient un point de désaccord et que les investissements dans le secteur pétrolier se tarissent, les perspectives de croissance pourraient quelque peu en souffrir.

En revanche, comme le gouvernement est davantage enclin à générer un déficit budgétaire, les taux et l’économie canadienne pourraient bénéficier légèrement de la situation à l’avenir. Cependant, il est peu probable que la politique du gouvernement change de façon marquée, et la politique budgétaire met beaucoup de temps à produire ses effets. Dans l’ensemble, les perspectives de croissance du Canada demeurent entravées par quatre grandes difficultés :

- ralentissement de la croissance aux États-Unis

- infrastructures de transport inadéquates dans le secteur pétrolier

- détérioration constante de la compétitivité du pays

- persistance de facteurs de vulnérabilité à long terme dans le secteur du logement

L’issue des élections n’a pas d’incidence importante sur ces préoccupations. Par conséquent, nous continuons de tabler sur des niveaux de croissance inférieurs à la normale au Canada.